doi: 10.56294/nds2024118

ORIGINAL

Resilience and nursing intervention in adolescents from an educational institution in a vulnerable area of Lima

Resiliencia y la intervención de enfermería en adolescentes de una institución educativa en zona vulnerable de Lima

Olmar

Reymer Tumbillo Machacca1 ![]() , Juan Alberto Almirón Cuentas1

, Juan Alberto Almirón Cuentas1 ![]() , Yaneth Fernández-Collado2, Freddy Ednildon

Bautista-Vanegas3

, Yaneth Fernández-Collado2, Freddy Ednildon

Bautista-Vanegas3 ![]() *,

Pablo Carías4

*,

Pablo Carías4 ![]()

1Universidad Peruana Unión. Perú.

2Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú.

3Kliniken Beelitz GmbH Neurologische Rehabilitationsklinik. Beelitz Heilstätten, Brandenburg, Germany.

4Facultad de Ciencias Médicas, Departamento de Cirugía, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, Honduras.

Citar como: Tumbillo Machacca OR, Almirón Cuentas JA, Fernández-Collado Y, Bautista-Vanegas FE, Carías P. Resilience and nursing intervention in adolescents from an educational institution in a vulnerable area of Lima. Nursing Depths Series. 2024; 3:118. https://doi.org/10.56294/nds2024118

Enviado: 02-07-2023 Revisado: 01-10-2023 Aceptado: 13-01-2024 Publicado: 15-01-2024

Editor: Dra.

Mileydis Cruz Quevedo ![]()

Autor para la correspondencia: Freddy Ednildon Bautista-Vanegas *

ABSTRACT

Relationships within the family are very important during adolescence, as they allow young people to develop skills and behaviors that improve their resilience. The objective of this research is to determine the resilience and nursing intervention in adolescents at an educational institution in a vulnerable area of Lima. This is a quantitative, descriptive, cross-sectional study with a population of 571 adolescents who responded to a questionnaire on sociodemographic aspects and the Conno-Davidson resilience scale. The results show that 157 (27,5 %) of the adolescents have low resilience, 301 (52,7 %) have medium resilience, and 113 (19,8 %) have high resilience. In conclusion, family intervention should be taken into account in order to identify factors that put adolescents at risk in their early development.

Keywords: Resilience; Mental Healt; Family Health.

RESUMEN

La relación dentro de la familia es muy importante en la adolescencia, puesto a que le va a permitir desarrollar capacidades y conductas que mejoren su resiliencia, por lo que el objetivo de investigación es determinar la resiliencia y la intervención de enfermería en adolescentes de una institución educativa en zona vulnerable de Lima. Es un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, con una población de 571 adolescentes que respondieron un cuestionario de aspectos sociodemográficos y la escala de resiliencia de Conno-Davidson. En sus resultados, 157 (27,5 %) de los adolescentes tienen una baja resiliencia, 301 (52,7 %) resiliencia media y 113 (19,8 %) una alta resiliencia. En conclusión, se debe tener en cuenta la intervención en la familia para poder identificar factores que pongan en riesgo al adolescente en su desarrollo temprano.

Palabras clave: Resiliencia; Salud Mental; Salud Familiar.

INTRODUCCIÓN

La pandemia por el coronavirus (COVID-19) durante el confinamiento propicio como método de afrontamiento utilizar nuestros recursos personales y emocionales para tratar de controlarla, convirtiéndose en una situación muy estresante para la población, ya que por el miedo al contagio o la muerte de un ser querido, las privaciones, los cambios en la vida diaria y las preocupaciones e incertidumbre afecto sobre todo a la población adolescente, debido a que no se encontraban preparados,(1) dado que el agente causal SARS-CoV-2, afectó sobre todo a los más jóvenes ya que sintieron las consecuencias directas e indirectas de las medidas preventivas contra el virus; entre ellas fueron las medidas adoptadas por los gobiernos, como los confinamientos sociales forzosos y el cierre de establecimientos públicos para evitar la propagación del virus, todo ello provoco múltiples restricciones a las actividades humanas, interacciones físicas y un reconocimiento creciente de los efectos en la salud mental de niños y adolescentes.(2)

Lo que es más importante, la resiliencia no es un estado sino un proceso altamente dinámico caracterizado por factores de protección fluctuantes que se utilizan en beneficio propio para amortiguar los riesgos en diferentes circunstancias y en diferentes momentos de la etapa de vida.(3)

Dentro de los cuales, de diferentes grupos de población afectados, los adolescentes presentaron una gran vulnerabilidad emocional, pues las restricciones por pandemia añadieron un importante sufrimiento que dificultaron la relación con el grupo de iguales, factor fundamental para el desarrollo socioemocional,(4) pese a las dificultades existentes, el ser humano tiende a adaptarse a las situaciones vitales estresantes, como la COVID-19.(5)

Por ello, al igual que en población adulta, se espera que los adolescentes se adapten a la pandemia;(6) ya que, desde el inicio de la pandemia se han publicado múltiples estudios sobre su impacto en la salud mental, sobre todo en los niños de edad escolar, que han presentado un aumento de los problemas de internalización, como la ansiedad y la depresión; y de los problemas de externalización, como la ira, y una menor satisfacción con la vida ocasionando que su nivel de resiliencia varía según el estado del individuo,(7) por lo que debido al confinamiento los jóvenes corren un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental que los adultos.(8)

Entre los jóvenes y los niños, el aislamiento físico de los compañeros de clase, amigos y otros adultos importantes conduce a la soledad crónica, lo que a su vez conduce a un entorno familiar inseguro que es física, psicológica o sexualmente abusivo, generaría problemas de salud mental, como un aumento de la ansiedad, porque pueden preocuparse de que ellos o un ser querido se infecten, o pueden preocuparse por el futuro del mundo.(9)

En Norteamérica, un estudio en Estados Unidos a 225 adolescentes refugiados en Massachusetts evidenciando que en proporción de ansiedad y depresión por encima del umbral fue del 34,2 % y el 24 %, revelando que la resiliencia se asoció inversamente tanto con la ansiedad como con la depresión, dado que el más alto puntaje de resiliencia tenían un riesgo significativamente menor de ansiedad y depresión.(10) Otro estudio en México a 116 alumnos se evidencio que 13 adolescentes presentan un nivel de resiliencia medio, frente a 103 adolescentes que se ubican en un nivel alto de resiliencia y el 85 % de los adolescentes presentan un alto porcentaje de factores protectores internos, es decir que sus niveles de esperanza hacia el futuro son altos. De ellos el 75 % se encuentran en un alto nivel de resiliencia respecto los factores protectores externos, permitiéndonos inferir que ellos presentan características resilientes favorecidas por la estructura personal que tienen.(11)

En Europa, un estudio realizado en Suiza a 317 alumnos participaron en dos momentos(antes y durante la pandemia) revelando que los problemas de salud mental altos y niveles altos de factor de protección en ambos puntos de tiempo podría considerarse el grupo resiliente donde antes de la pandemia fue 21 % y durante la pandemia es 26,3 %; y el llamado grupo no resiliente antes de la pandemia es 42,8 % y durante la pandemia es 37,3 % resaltando la importancia de la investigación, la promoción de la salud y las intervenciones específicas en cuanto a resiliencia.(12)

Un estudio en España a 476 adolescentes (50 % de España y 50 % de Ecuador) revelando que el 20,4 % padecieron un suceso vital estresante durante el confinamiento siendo los más frecuentes la pérdida de alguien cercano, el 21,4 % previo a la pandemia presentaba un problema de salud física y el 12,6 % de salud mental evidenciando que los adolescentes de Ecuador habían vivido más sucesos vitales estresantes que los de España. Dado que la resiliencia puede amortiguar, reduciendo los niveles de ansiedad, depresión y estrés que se presentaron durante el confinamiento. Un ajuste a la adolescencia puede ayudar a una detección temprana que facilite tanto la prevención de problemas psicológicos futuros como el desarrollo de programas que busquen potenciar el bienestar del adolescente y desarrollar su capacidad de afrontamiento ante situaciones adversas.(13)

En América del Sur, en Ecuador, en 77 estudiantes revelaron que el 62 % de los estudiantes califica con un nivel de resiliencia entre alto y promedio, mientras que el 38 % con un nivel bajo y las mujeres califican ligeramente por encima de la media con el 66 % entre alto y promedio, evidenciando que los estudiantes pueden establecer juicios relacionados con las posibilidades propias y el vínculo con el entorno.(14)

Un estudio realizado en Perú, en 93 estudiantes de Puerto Maldonado, reveló que el 43 % presentan un nivel de resiliencia moderado, el 23,7 % tiene un nivel alto, el 14 % un bajo nivel y el 8,6 % un nivel muy bajo, lo que indica que los estudiantes resilientes se caracterizan porque han desarrollado parcialmente aquellas capacidades necesarias para superar dificultades y adaptarse a situaciones riesgosas por las que atraviesan.(15) Otro estudio en Lima, en 141 adolescentes entre 11 y 17 años, revelaron que un 16,3 % tienen resiliencia alta, nivel medio con un 34,7 % y bajo con 48,9 %, evidenciándose que la formación de la resiliencia se debe a la interacción de diversos factores como lo constitucional o genético, lo psicológico y lo social que están implicados en la misma.(16)

Por lo tanto, el objetivo de la investigación es determinar la resiliencia y la intervención de Enfermería en adolescentes de una institución educativa en zona vulnerable de Lima.

MÉTODO

Tipo de investigación y diseño

De acuerdo a las propiedades del estudio, es de manera cuantitativa, con meto lógica descriptiva-transversal.(17)

Población

La población está conformada por un total de 571 participantes adolescentes de una institución educativa.

Criterios de inclusión

· Participantes que estén matriculados de manera regular.

· Participantes entre 10 a 18 años.

· Participantes que acepten ser partícipes y cuyos padres autoricen su participación en el estudio.

Técnica e instrumento

La técnica que se utilizo fue la encuesta, que se realizó a través del formulario de Google, para poner los instrumentos de recolección de datos APGAR familiar y Connor Davidson Resilience Scale (CD – RISC).

En cuanto al instrumento de Connor Davidson Resilience Scale (CD – RISC) la cual se evalúa 25 ítems distribuidos en 5 dimensiones (persistencia – tenacidad – auto eficiencia, control bajo presión, adaptabilidad y capacidad de recuperación, control y propósito y espiritualidad), estructurados en una escala de Likert donde “0 = absolutamente”, “1 = raramente”, “2 = a veces”, “3 = a menudo” y “4 = casi siempre”. Donde la puntuación final es de 0 a 100, donde a mayor puntuación mayor resiliencia presenta el adolescente.(18)

La validación del instrumento se dio a través de la adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olkin obteniéndose un coeficiente de 0,968 (KMO > 0,6) y en la prueba de esfericidad de Bartlett obtuvo resultados significativos (X2 aprox. = 26308,933; gl =300; p = 0,000).

En cuanto a la confiabilidad del instrumento se dio a través del Alfa de Cronbach obteniéndose una puntuación de 0,989 (α > 0,6) para los 25 ítems del instrumento.

Lugar y aplicación del instrumento

Para la realización de la encuesta, se dio previa coordinación previa con la dirección de la institución educativa, para obtener los permisos necesarios para el estudio, y así también brindando información acerca del tema a tratar.

RESULTADOS

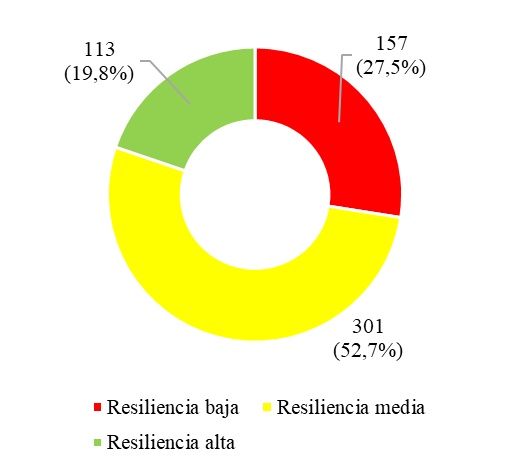

Figura 1. Resiliencia en adolescentes de una Institución Educativa en zona vulnerable de Lima

En la figura 1, se puede observar que, 27,5 % (n=157) de los participantes tienen una resiliencia baja, 52,7 % (n=301) resiliencia media y 19,8 % (n=113) resiliencia alta.

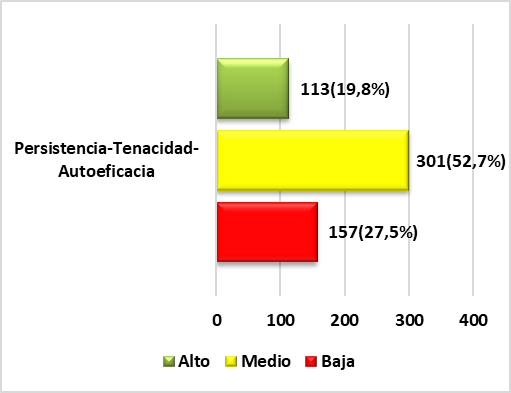

Figura 2. Resiliencia en su dimensión persistencia-tenacidad-autoeficacia en adolescentes de una Institución Educativa en zona vulnerable de Lima

En la figura 2, podemos observar, que el 19,8 % (n=113) tienen una resiliencia alta con respecto a su dimensión persistencia-tenacidad-autoeficacia, 52,7 % (n=301) resiliencia media y 27,5 % (n=157) resiliencia baja.

Figura 3. Resiliencia en su dimensión control bajo presión en adolescentes de una Institución Educativa en zona vulnerable de Lima

En la figura 3, podemos observar, que el 19,8 % (n=113) tienen una resiliencia alta con respecto a su dimensión control bajo presión, 52,7 % (n=301) resiliencia media y 27,5 % (n=157) resiliencia baja.

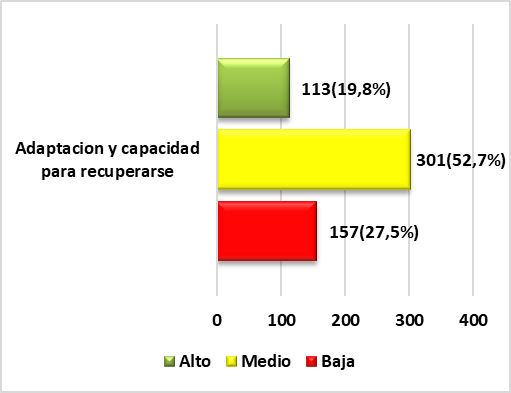

Figura 4. Resiliencia en su dimensión adaptación y capacidad para recuperarse en adolescentes de una Institución Educativa en zona vulnerable de Lima

En la figura 4, podemos observar, que el 19,8 % (n=113) tienen una resiliencia alta con respecto a su dimensión adaptación y capacidad para recuperarse, 52,7 % (n=301) resiliencia media y 27,5 % (n=157) resiliencia baja.

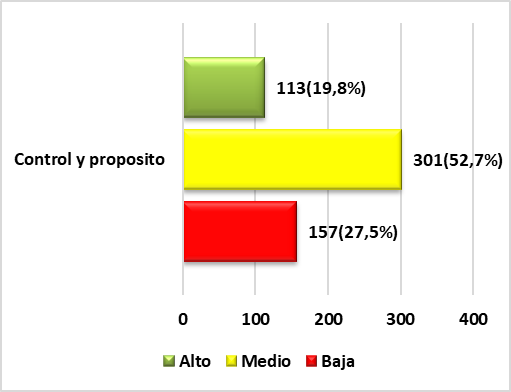

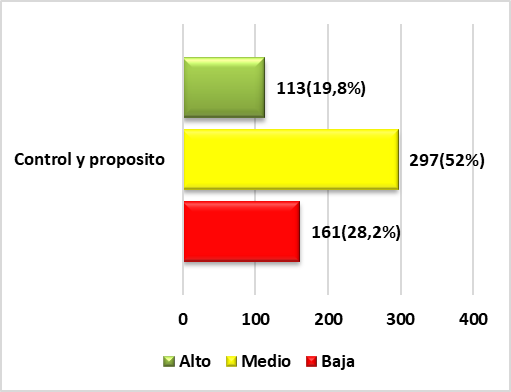

Figura 5. Resiliencia en su dimensión control y propósito en adolescentes de una Institución Educativa en zona vulnerable de Lima

En la figura 5, se puede observar que, 19,8 % (n=113) de los participantes tienen una resiliencia alta con respecto a su dimensión control y propósito, 525 (n=297) una resiliencia media y 28,2 % (n=161) una resiliencia baja.

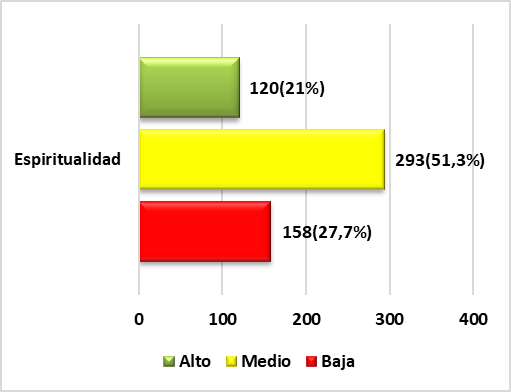

Figura 6. Resiliencia en su dimensión espiritualidad en adolescentes de una Institución Educativa en zona vulnerable de Lima

En la figura 6, podemos observar que el 21 %(n=10) de los participantes tienen una resiliencia alta con respecto a su dimensión espiritualidad, 51,3 %(n=293) una resiliencia media y (27,7 % (n=158) una resiliencia baja

DISCUSIÓN

En el presente trabajo de investigación, damos un punto de vista desde la perspectiva de salud familiar y salud mental en el adolescente en relación a su entorno familiar.

En los resultados observamos que los adolescentes presentan una resiliencia media, esto se debe a que hoy en día la relación intrafamiliar, cada vez es más escaza con el adolescente, dado que factores como empática, sensibilidad, amor y afecto, no se demuestra tanto en los padres de hoy en día, además de que la etapa adolescente es una etapa donde el apoyo emocional por parte de la familia tendrá una función importante para el desarrollo del adolescente, a su vez, pueda desenvolverse con normalidad manifestando sus capacidades o habilidades que pueda poseer, tomando decisiones positivas hacia el mismo y además de que se pueda adaptar a la sociedad, todo ello permitirá en el adolescente mejorar sus niveles de resiliencia.

En cuanto a sus dimensiones, observamos que se presentan una resiliencia media, dado que la resiliencia en el adolescente es muy importante para su desempeño tanto académico, familiar y social, pero que, factores que pueden disminuir sus niveles de resiliencia como una disfunción familiar, problemas dentro del hogar, padres separados, consumo de objetos dañinos, entre otras, son factores que pueden comprometer el desarrollo de habilidades del adolescente en su desenvolvimiento en la sociedad, por ello, una buena relación familiar, ayuda al adolescente a que pueda de manera positiva interpretar todo tipo de acción intrafamiliar y que ello permita además mejorar su adaptabilidad en la sociedad, además de tomar buenas decisiones que le permita mejorar como persona.

CONCLUSIONES

Se concluye que, se debe intervenir en la familia ante factores de riesgo que comprometan al adolescente en su desarrollo de habilidades.

Se concluye que se debe realizar consejerías a los padres acerca de cómo mejorar el desarrollo de las capacidades de sus hijos adolescentes, ya que ello ayudara a que haya una mejor interacción familiar.

Se concluye que se debe orientar al adolescente a ampliar sus conocimientos sociales y emocionales que permitan aumentar sus niveles de resiliencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. D. Ahorsu, C. Y. Lin, V. Imani, M. Saffari, M. D. Griffiths, and A. H. Pakpour, “The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial Validation,” Int. J. Ment. Health Addict., vol. 20, no. 3, pp. 1537–1545, Jun. 2022, doi: 10.1007/s11469-020-00270-8.

2. U. Panchal et al., “The impact of COVID-19 lockdown on child and adolescent mental health: systematic review,” Eur. Child Adolesc. Psychiatry, vol. 1, no. 1, pp. 1–27, 2021, doi: 10.1007/s00787-021-01856-w.

3. A. Stainton et al., “Resilience as a multimodal dynamic process,” Early Interv. Psychiatry, vol. 13, no. 4, pp. 725–732, Aug. 2019, doi: 10.1111/eip.12726.

4. M. Orte, L. Ballester, and L. Nevot, “Factores de riesgo infanto-juveniles durante el confinamiento por COVID- 19: revisión de medidas de prevención familiar en España,” Rev. Lat. Comun. Soc., vol. 78, no. 1, pp. 205–236, 2020, doi: 10.4185/RLCS-2020-1475.

5. S. Chen and G. Bonanno, “Psychological adjustment during the global outbreak of COVID-19: A resilience perspective.,” Psychol. Trauma Theory, Res. Pract. Policy, vol. 12, no. 1, pp. 51–54, 2020, doi: 10.1037/tra0000685.

6. J. Espada, M. Orgilés, J. Piqueras, and A. Morales, “Las buenas prácticas en la atención psicológica infanto-juvenil ante el COVID-19,” Clinica y Salud, vol. 31, no. 2. Colegio Oficial de Psicologia de Madrid, pp. 109–113, Apr. 01, 2020, doi: 10.5093/CLYSA2020A14.

7. M. Sharma, A. Olsson, G. Banati, and P. Anthony, “Life in Lockdown: Child and adolescent mental health and well-being in the time of COVID- 19,” 2021.

8. J. Deighton, S. Lereya, P. Casey, P. Patalay, N. Humphrey, and M. Wolpert, “Prevalence of mental health problems in schools: Poverty and other risk factors among 28 000 adolescents in England,” Br. J. Psychiatry, vol. 215, no. 3, pp. 565–567, Sep. 2019, doi: 10.1192/bjp.2019.19.

9. M. Luijten et al., “The impact of lockdown during the COVID-19 pandemic on mental and social health of children and adolescents,” Qual. Life Res., vol. 30, no. 10, pp. 2795–2804, Oct. 2021, doi: 10.1007/s11136-021-02861-x.

10. K. Poudel, G. E. Chandler, C. S. Jacelon, B. Gautam, E. R. Bertone, and S. D. Hollon, “Resilience and anxiety or depression among resettled Bhutanese adults in the United States,” Int. J. Soc. Psychiatry, vol. 65, no. 6, pp. 496–506, Sep. 2019, doi: 10.1177/0020764019862312.

11. N. Moreno, A. Fajardo, A. González, A. Coronado, and J. Ricarurte, “Una mirada desde la resiliencia en adolescentes en contextos de conflicto armado,” SCIELO Rev. Investig. Psicol., vol. 21, no. 1, pp. 57–72, 2019, Accessed: Dec. 08, 2022. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322019000100005.

12. C. Janousch, F. Anyan, R. Morote, and O. Hjemdal, “Resilience patterns of Swiss adolescents before and during the COVID-19 pandemic: a latent transition analysis,” Int. J. Adolesc. Youth, vol. 27, no. 1, pp. 294–314, 2022, doi: 10.1080/02673843.2022.2091938.

13. S. Valero et al., “Emotional impact and resilience in adolescents in Spain and Ecuador during COVID-19: A cross-cultural study,” Rev. Psicol. Clin. con Ninos y Adolesc., vol. 9, no. 1, pp. 29–36, Jan. 2022, doi: 10.21134/rpcna.2022.09.1.3.

14. M. Intriago, A. Tarazona, and I. Maitta, “La resiliencia en adolescentes con problemas de la conducta, con un enfoque de género en estudiantes del 10mo grado,” Rev. Sinapsis, vol. 1390, pp. 1–15, 2020, Accessed: Dec. 08, 2022. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7471226.

15. E. Estrada, “Inteligencia emocional y resiliencia en adolescentes de una institución educativa pública de Puerto Maldonado,” Cienc. y Desarro. Univ. Alas Peru., vol. 23, no. 3, pp. 27–35, 2020. http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/CYD/index.

16. D. Aldea, “Clima social familiar y resiliencia en adolescentes en situación de vulnerabilidad en Barrios Altos, Lima,” CASUS. Rev. Investig. y Casos en Salud, vol. 5, no. 2, pp. 78–97, Nov. 2020, doi: 10.35626/casus.2.2020.282.

17. C. Fernández and P. Baptista, “Metodología de la Investigación.” p. 634, 2015. http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf.

18. K. Connor and J. Davidson, “Manual Connor-Davidson resilience scale ( CD-RISC ),” vol. 18, no. 2. pp. 76–82, 2003, doi: 10.1002/da.10113.