ORIGINAL

Experiences, Needs, and Challenges in the Clinical Care of Transgender, Transsexual, Transvestite, and Non-Binary People: A Nursing Perspective

Experiencias, necesidades y desafíos en la atención clínica de personas transgénero, transexuales, travestis y no binarias: un enfoque desde el personal de enfermería

Erika Silvia Stolino1

![]() *,

Carlos Jesús Canova-Barrios1,2

*,

Carlos Jesús Canova-Barrios1,2 ![]() *

*

1Universidad Nacional de Avellaneda. Buenos Aires. Argentina.

2Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

Citar como: Stolino ES, Canova-Barrios CJ. Experiences, Needs, and Challenges in the Clinical Care of Transgender, Transsexual, Transvestite, and Non-Binary People: A Nursing Perspective. Nursing Depths Series. 2023; 2:60. https://doi.org/10.56294/nds202360

Enviado: 01-05-2022 Revisado: 15-09-2022 Aceptado: 01-01-2023 Publicado: 02-01-2023

Editor: Dra.

Mileydis Cruz Quevedo ![]()

Autor para la correspondencia: Erika Silvia Stolino *

ABSTRACT

Objective: to explore the experiences, needs and challenges of the trans and non-binary population in relation to health care services, with a special focus on the care provided by nurses.

Method: descriptive, cross-sectional, quantitative study. A survey designed ex profeso was used. Forty people belonging to the trans and non-binary population who are in the Argentine public employment system and were incorporated after the enactment of the trans quota law participated.

Results: this study identified multiple barriers faced by transgender, transsexual, transvestite, and non-binary people in clinical care, particularly in the interaction with nursing staff. Among the main obstacles are discrimination, stigma, undignified treatment and lack of respect, as well as poor training of health personnel in specific regulations and sensitivity to gender diversity. The findings highlight the significant role of nursing staff in providing adequate and humanized care to this population.

Conclusions: it is essential to implement training programs in gender diversity, develop inclusive care protocols, and promote safe and respectful clinical environments that ensure equitable access to health services.

Keywords: Transgender Persons; Gender Identity; Quality of Health Care; Healthcare Disparities; Nursing.

RESUMEN

Objetivo: explorar las experiencias, necesidades y desafíos de la población Trans y No Binaria en relación con la atención en los servicios de salud, con un enfoque especial en la atención brindada por el personal de enfermería.

Método: estudio descriptivo, transversal y cuantitativo. Se utilizó una encuesta diseñada Ex Profeso. Participaron 40 personas pertenecientes a la población trans y no binaria que se encuentran en el sistema de empleo público argentino y fueron incorporadas después de la sanción de la ley de cupo trans.

Resultados: este estudio identificó múltiples barreras que enfrentan las personas transgénero, transexuales, travestis y no binarias en la atención clínica, particularmente en la interacción con el personal de enfermería. Entre los principales obstáculos se encuentran la discriminación, el estigma, el trato indigno y la falta de respeto, así como la escasa formación del personal de salud en normativas específicas y sensibilidad hacia la diversidad de género. Los hallazgos destacan el rol central del personal de enfermería en la provisión de una atención adecuada y humanizada a esta población.

Conclusiones: es fundamental implementar programas de capacitación en diversidad de género, desarrollar protocolos de atención inclusivos y promover entornos clínicos seguros y respetuosos que garanticen el acceso equitativo a los servicios de salud.

Palabras clave: Personas Transgénero; Identidad de Género; Calidad de la Atención de Salud; Disparidades en Atención de Salud; Enfermería.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el campo de la salud ha experimentado un cambio de paradigma, caracterizado por el cuestionamiento al modelo médico hegemónico y la medicalización como rasgo estructural. Este giro implica una transición hacia un modelo biopsicosocial, que promueve una atención integral y holística centrada en las necesidades del sujeto de cuidado. Este enfoque incorpora no solo prácticas tradicionales y alternativas, como la fitoterapia o el acompañamiento en procesos reproductivos, sino también una perspectiva de derechos humanos que exige el reconocimiento y respeto de las diversidades, en especial de aquellas históricamente excluidas.(1)

En este marco, la identidad de género —presente en el ciclo vital de todo ser humano— cobra especial relevancia en la atención en salud. Esta no se limita a la genitalidad ni a la sexualidad, sino que constituye un componente esencial del desarrollo personal y social. A pesar de los avances normativos, persiste en muchas sociedades la concepción binaria y determinista del género, que asocia de manera directa el sexo asignado al nacer con la identidad de género, lo que invisibiliza y estigmatiza a quienes no se ajustan a dicho esquema.

Las personas travestis, transexuales, transgénero y no binarias (TTT y NB) son aquellas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Este colectivo continúa enfrentando severas vulneraciones de derechos, especialmente en el ámbito de la salud.(2) La discriminación, la patologización y la exclusión social limitan su acceso a servicios sanitarios de calidad.(3) En Argentina, si bien la Ley de Identidad de Género(4) reconoce el derecho a la identidad autopercibida y garantiza el acceso gratuito a tratamientos hormonales y quirúrgicos de adecuación corporal, numerosos informes indican que persisten prácticas discriminatorias y experiencias negativas en la atención clínica.

Según un informe de Fundación Huésped(5) siete de cada diez personas trans se atienden en el sistema público de salud. Antes de la sanción de la ley, ocho de cada diez habían sufrido situaciones de discriminación en dicho ámbito; esa proporción disminuyó a tres de cada diez después de su implementación. No obstante, esta reducción no resulta suficiente: el estigma, el trato deshumanizado y la falta de preparación del personal de salud, especialmente en enfermería, continúan afectando la calidad de la atención.

Un estudio realizado por Zalazar et al.(6) con el objetivo de explorar las barreras y facilitadores contextuales, sociales e individuales para el acceso a la salud en mujeres transgénero de Buenos Aires identificó barreras contextuales (turnos limitados y largas horas de espera), sociales (estigma, discriminación y culpabilización) e individuales (auto-exclusión y estigma anticipado), y como facilitadores, a los servicios inclusivos. Las barreras referidas derivan en altos índices de automedicación e inyección de siliconas, lo cual requiere de sensibilizar al personal sanitario.(7)

Dado que el personal de enfermería suele mantener el contacto más prolongado y cercano con los y las pacientes durante los procesos de atención, su rol resulta clave en la construcción de una experiencia sanitaria respetuosa e inclusiva.(8) Sin embargo, muchos profesionales aún carecen de formación específica en diversidad de género, lo que reproduce prácticas discriminatorias y refuerza la exclusión.(9,10)

Este estudio tiene como objetivo explorar las experiencias, necesidades y desafíos de la población Trans y No Binaria en relación con la atención en los servicios de salud, con un enfoque especial en la atención brindada por el personal de Enfermería. A través del análisis, se busca contribuir al conocimiento sobre las barreras y facilitadores del cuidado inclusivo, así como aportar insumos para el desarrollo de prácticas más respetuosas, equitativas y centradas en los derechos humanos.

MÉTODO

Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal y con enfoque cuantitativo. Participaron 40 personas que trabajaban en una empresa estatal de Buenos Aires, Argentina, quienes accedieron a participar voluntariamente en el estudio. Se incluyó a trabajadores del colectivo TTT y NB que cumplen funciones en una empresa estatal de Buenos Aires, Argentina, durante el año 2023. Se excluyeron instrumentos incompletos o mal diligenciados.

Se implementó un instrumento ex Profeso constituido por 15 preguntas con opciones de respuesta cerrada que indagaban respecto al perfil sociodemográfico del encuestado (ocho ítems), sobre su experiencia al buscar atención sanitaria (tres ítems) y al relacionarse con el personal de Enfermería (cuatro ítems), elaborado a partir de una revisión rápida de la literatura, basándose en estudios similares.

El instrumento fue volcado al software de administración de encuestas Formularios de Google y se remitió vía correo electrónico y aplicaciones de mensajería instantánea a los trabajadores que cumplieron con los criterios de inclusión. Al finalizar la recolección, se exportaron las respuestas en una base de datos en Microsoft Excel y se analizaron utilizando el software Infostat versión libre.

El análisis de los datos se realizó por medio de estadística descriptiva (análisis univariado), calculando las frecuencias absolutas (n) y relativas (%) a las variables de interés evaluadas. Se elaboraron gráficos y tablas para facilitar la comprensión de los datos.

El estudio se considera de bajo riesgo dado su carácter observacional y anónimo. Se implementó el consentimiento informado escrito, se resaltó la participación como voluntaria y se aseguró la confidencialidad en el manejo de los datos. No se solicitaron datos personales ni filiatorios.

RESULTADOS

Participaron 40 personas TTT y NB, mayormente con edades entre los 20 y 29 años (32,50 %), que se identifican como mujer trans (55,00 %), con formación secundaria (45,00 %), con obra social (45,00 %) y que se identificaban desde la niñez con un género distinto al asignado al nacer (47,50 %). Los datos completos se muestran en la tabla 1.

|

Tabla 1. Caracterización de la muestra |

|||

|

Variable |

Categorías |

n |

% |

|

Edad |

20-29 años |

13 |

32,50 |

|

30-39 años |

12 |

30,00 |

|

|

40-49 años |

7 |

17,50 |

|

|

50-59 años |

8 |

20,00 |

|

|

Género auto percibido |

Mujer trans |

22 |

55,00 |

|

Hombre trans |

15 |

37,50 |

|

|

No Binario |

3 |

7,50 |

|

|

Nivel formativo |

Primario |

10 |

25,00 |

|

Secundario |

18 |

45,00 |

|

|

Superior |

12 |

30,00 |

|

|

Sistema de salud |

Público |

12 |

30,00 |

|

Seguridad social |

18 |

45,00 |

|

|

Privado |

10 |

25,00 |

|

|

Descubrimiento del género auto percibido |

Niñez |

19 |

47,50 |

|

Juventud |

16 |

40,00 |

|

|

Adultez |

5 |

12,50 |

|

|

Expresión social de autopercepción |

Niñez |

5 |

12,50 |

|

Juventud |

26 |

65,00 |

|

|

Adultez |

9 |

22,50 |

|

|

Total |

40 |

100,00 |

|

El 92,50 % de los encuestados reportaron considerar o haberse realizado terapia de hormonización, aunque solo el 62,50 % se han realizado cirugía de reasignación de sexo.

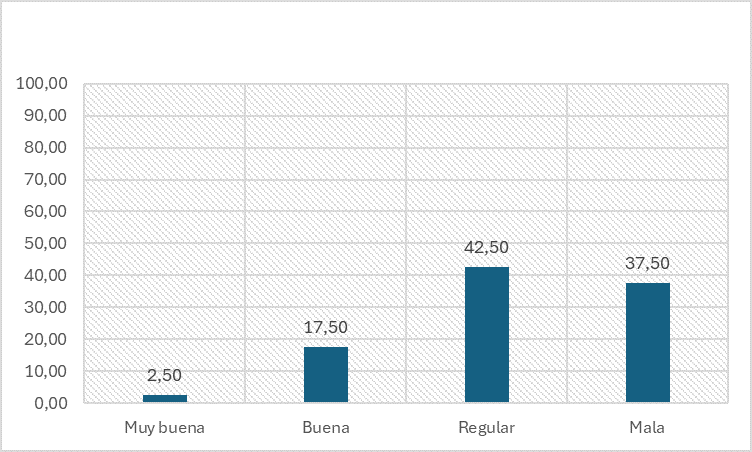

Al indagar respecto a la experiencia en los servicios de salud, esta fue mayormente regular (42,50 %), seguido por mala (37,50 %) (figura 1). La experiencia negativa se asoció principalmente a desconocimiento y falta de comprensión de las necesidades específicas de salud de las personas TTT y NB (57,50 %), mientras, las demás personas refirieron trato deshumanizante (42,50 %). Estos datos se reflejan en el reporte de que el 75,00 % mencionó que no se respetó su identidad de género durante la atención sanitaria.

Al indagar respecto a la comunicación con el personal de Enfermería, se halló que el 45,00 % manifestó sentir incomodidad o nerviosismo, el 22,50 % percibió desinterés, el 12,50 % refiere no saber explicar el porqué y el 20,00 % no experimentó dificultades. Pese a estos datos, el 40,00 % manifestó haber experimentado discriminación y estigmatización siempre, el 57,50 % a veces y solo el 2,50 % reportó nunca haberlas percibido. Asimismo, el 17,50 % manifestó haber experimentado maltrato siempre y el 75,00 % a veces.

El 77,50 % de los encuestados manifiesta que el personal de Enfermería debería consultar a las personas TTT y NB la forma de dirigirse a ellas. Esto muestra que las personas TTT y NB valoran y encuentran importante que se les consulte sobre su autopercepción y qué pronombres utilizar al interactuar con ellas. Esta preferencia refleja una creciente conciencia y respeto hacia la identidad de género y la importancia de utilizar el lenguaje apropiado y respetuoso.

Figura 1. Caracterización de la experiencia en el sistema de salud.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio revelan de forma consistente las múltiples barreras que enfrentan las personas Trans y No Binarias al interactuar con los servicios de salud, y particularmente con el personal de Enfermería. A pesar de los avances normativos y sociales en relación con los derechos de las diversidades sexo-genéricas en muchos países, las experiencias de las personas TTT y NB siguen marcadas por el desconocimiento, la discriminación y la falta de adecuación en los sistemas de atención sanitaria.(11,12)

En esta muestra, compuesta principalmente por personas jóvenes (20 a 29 años), mujeres trans y con formación secundaria, se observa un acceso dispar a prácticas de salud fundamentales, dado que las condiciones en que se brinda la atención no garantizan necesariamente un trato digno ni respetuoso. En particular, el hecho de que un 75 % de los encuestados manifestaran que no se respetó su identidad de género durante la atención sanitaria da cuenta de una profunda falencia estructural en la capacitación y sensibilización del personal de salud.

La valoración negativa o regular de la experiencia sanitaria en la mayoría de los encuestados se asocia principalmente al desconocimiento de las necesidades específicas de salud de esta población y a un trato deshumanizante, los cuales alcanzan casi a la mitad de las personas. Estos hallazgos se alinean con investigaciones previas que han identificado una falta sistemática de formación en diversidad sexual y de género dentro de los programas de formación en salud.(13,14) A su vez, la incomodidad y nerviosismo reportados por cerca de la mitad de las personas TTT y NB durante la interacción con el personal de Enfermería revelan una relación profesional marcada por la tensión y la desconfianza, lo cual puede dificultar la continuidad del cuidado y el seguimiento clínico.(8)

Asimismo, los altos porcentajes de personas que reportaron haber experimentado discriminación y maltrato dan cuenta no solo de prácticas individuales, sino también de patrones estructurales de exclusión dentro del sistema de salud. Tales prácticas impactan directamente en el derecho al acceso a la salud en condiciones de igualdad, promoviendo un entorno hostil que puede llevar a evitar consultas médicas, postergar tratamientos o recurrir a vías informales de atención, con los riesgos que ello implica.(15)

Un hallazgo clave del estudio es la demanda expresa por parte de la mayoria de los participantes de que el personal de Enfermería consulte activamente sobre la forma correcta de dirigirse a las personas TTT y NB. Este resultado reafirma que el respeto por la identidad autopercibida y el uso correcto de nombres y pronombres son elementos centrales para brindar una atención humanizada. Lejos de tratarse de una formalidad, esta práctica tiene implicancias profundas en la validación subjetiva y emocional de las personas, y debe ser entendida como parte del estándar ético y profesional en la atención en salud.(16,17)

La persistencia de experiencias de discriminación, junto con el deseo de prácticas más respetuosas y sensibles, plantea una doble responsabilidad: por un lado, revisar críticamente los planes de estudio de las carreras vinculadas a la salud para incorporar contenidos obligatorios sobre salud integral de personas LGBTI+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales); y por otro, fomentar espacios de formación continua para los profesionales en ejercicio, con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género y diversidad.

Este estudio, aunque limitado en tamaño muestral y representatividad geográfica, aporta evidencia relevante para comprender las experiencias vividas de las personas TTT y NB en el sistema de salud. Se vuelve imprescindible generar políticas públicas que aseguren el respeto a la identidad de género en todas las instancias del sistema sanitario y avanzar hacia modelos de atención inclusivos, centrados en la persona y comprometidos con la equidad y la justicia social.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio evidencian que las personas Trans, Travestis y No Binarias enfrentan importantes barreras en el acceso y la calidad de la atención en los servicios de salud, particularmente en la interacción con el personal de enfermería. La mayoría de las experiencias relatadas fueron regulares o negativas, destacándose el desconocimiento, la falta de comprensión de sus necesidades específicas y el trato deshumanizante como principales fuentes de malestar. La falta de respeto a la identidad de género, junto con percepciones de discriminación, estigmatización y maltrato, refuerzan la urgencia de revisar las prácticas actuales.

A pesar de este panorama, también se identificaron oportunidades para mejorar: la mayoría de las personas participantes valoran que se les consulte sobre cómo desean ser llamadas, lo que subraya la importancia del reconocimiento y respeto por la identidad de género en cada encuentro clínico. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una formación continua del personal de enfermería con enfoque en derechos humanos, diversidad y género, así como la implementación de protocolos que garanticen una atención segura, respetuosa y libre de discriminación. Promover una cultura sanitaria más inclusiva no solo contribuirá al bienestar de las personas TTT y NB, sino que fortalecerá la calidad y la equidad en el sistema de salud en su conjunto.

REFERENCIAS

1. Sherman AD, McDowell A, Clark KD, Balthazar M, Klepper M, Bower K. Transgender and gender diverse health education for future nurses: Students’ knowledge and attitudes. Nurse Educ Today. 2021;97:104690. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104690

2. Hanna B, Desai R, Parekh T, Guirguis E, Kumar G, Sachdeva R. Psychiatric disorders in the U.S. Transgender population. Annals of Epidemiology. 2019;39:1-7.e1. https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2019.09.009

3. Lee SR, Kim M-A, Choi MN, Park S, Cho J, Lee C, Lee E. Attitudes Toward Transgender People Among Medical Students in South Korea. Sex Med 2021;9:100278. https://doi.org/10.1016/j.esxm.2020.10.006

4. Ley identidad de género, Ministerio de Justicia de la Nación, Argentina, Ley 26.743, 2012. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm

5. Fundación Huesped. Ley e Identidad de Género y acceso al cuidado de la salud de las personas trans en Argentina, 2014. Disponible en: https://huesped.org.ar/wp-content/uploads/2014/05/OSI-informe-FINAL.pdf

6. Zalazar V, Arístegui I, Cardozo N, Sued O, Rodríguez AE, Frola C, Pérez H. Factores contextuales, sociales e individuales como barreras y facilitadores para el acceso a la salud de mujeres trans: desde la perspectiva de la comunidad. ASEI. 2018;26(98). https://doi.org/10.52226/revista.v26i98.22

7. Tollinche LE, Van Rooyen C, Afonso A, Fischer GW, Yeoh CB. Considerations for Transgender Patients Perioperatively. Anesthesiology Clinics. 2020;38(2):311-326. https://doi.org/10.1016/j.anclin.2020.01.009

8. Pelle CD, Cerratti F, Giovanni PD, Cipollone F, Cicolini G. Attitudes Towards and Knowledge About Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Patients Among Italian Nurses: An Observational Study. Journal of Nursing Scholarship. 2018;50(4):367-374. https://doi.org/10.1111/jnu.12388

9. Derbyshire D, Keay T. Nurses’ implicit and explicit attitudes towards transgender people and the need for trans-affirming care. Heliyon. 2023;9(11):e20762. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20762.

10. Lim FA, Hsu R. Nursing Students’ Attitudes Toward Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons: An Integrative Review. Nursing Education Perspectives. 2016;37(3):144-152. https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000004

11. Bhatt N, Cannella J, Gentile JP. Gender-affirming Care for Transgender Patients. Innov Clin Neurosci. 2022;19(4-6):23-32. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9341318/

12. Boyd I, Hackett T, Bewley S. Care of Transgender Patients: A General Practice Quality Improvement Approach. Healthcare (Basel). 2022;10(1):121. https://doi.org/10.3390/healthcare10010121

13. Poteat T, German D, Kerrigan D. Managing uncertainty: a grounded theory of stigma in transgender health care encounters. Soc Sci Med. 2013;84:22-29. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.02.019

14. Grant JM, Motter LA, Tanis J. Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination Survey. National Center for Transgender Equality and National Gay and Lesbian Task Force, Washington, DC, 2011. http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp014j03d232p

15. Canova-Barrios CJ. Psychosocial Adjustment to Illness among HIV-Positive People from Buenos Aires, Argentina. Invest Educ Enferm. 2022;40(1). https://doi.org/10.17533/udea.iee.v40n1e11

16. Schneider JT, Kimmel SJ. Caring for Transgender and Gender Diverse Clients: What the Radiological Nurse Needs to Know. Journal of Radiology Nursing. 2023;42(3):279-283. https://doi.org/10.1016/j.jradnu.2023.03.005

17. Rider GN, McMorris BJ, Gower AL, Coleman E, Brown C, Eisenberg ME. Perspectives From Nurses and Physicians on Training Needs and Comfort Working With Transgender and Gender-Diverse Youth. J Pediatr Health Care. 2019;33(4):379-385. https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2018.11.003

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Erika Silvia Stolino.

Curación de datos: Erika Silvia Stolino, Carlos Jesús Canova-Barrios.

Análisis formal: Erika Silvia Stolino, Carlos Jesús Canova-Barrios.

Adquisición de fondos: No aplica.

Investigación: Erika Silvia Stolino, Carlos Jesús Canova-Barrios.

Metodología: Erika Silvia Stolino, Carlos Jesús Canova-Barrios.

Administración del proyecto: Erika Silvia Stolino.

Recursos: Erika Silvia Stolino.

Software: Carlos Jesús Canova-Barrios.

Supervisión: Erika Silvia Stolino.

Validación: Erika Silvia Stolino, Carlos Jesús Canova-Barrios.

Visualización: Carlos Jesús Canova-Barrios.

Redacción – borrador original: Erika Silvia Stolino, Carlos Jesús Canova-Barrios.

Redacción – revisión y edición: Erika Silvia Stolino, Carlos Jesús Canova-Barrios.